ブログ

「抱き枕を使っている」というちょっと恥ずかしい話

今日はちょっとした私事を…。

実は最近、「抱き枕」を使って寝るようになりました笑

「40代後半のおじさんが、抱き枕!?」

そんなツッコミが聞こえてきそうですが、

これが想像以上に効果抜群だったんです。

もともと、私の眠りのルーティンはこんな感じでした。

・まず仰向けに寝る

・なかなか寝付けず、右向きに寝返り

・それでもダメで、左向きに寝返り

……というのを何度も繰り返し、最終的には左向きで寝付きます。

ただ、なかなか1回のルーティンでは寝付けないことが多く

「今日も眠れなかったらどうしよう」

そんな不安を抱えながら眠りについていました。

ところがある日、ふと気づいたんです。

「左向きで布団をまるっと抱きしめたときだけ、スッと寝ついている」

ということに!

これはもしや、「抱き枕」を導入すれば劇的に変わるのでは!?

そんな仮説を胸に、すぐさまニトリへ直行。

3,000円ほどの抱き枕を手に入れました。

そしてその夜、抱き枕を抱え、左向きに寝たところ――

……数分で寝落ちしてました!

以来、毎晩抱き枕にお世話になっています(^.^)

実は、単に寝心地がよくなっただけではないんです。

一番大きかったのは、

「眠れないかも…」という不安が、

「これなら眠れそう!」という前向きな期待に変わったことでした。

この「期待の力」、

心理学では「ピグマリオン効果」と呼ばれています。

ピグマリオン効果とは、

「他人から期待されることで、その期待に応えようと本人の能力や成果が高まる」

という現象を指します。

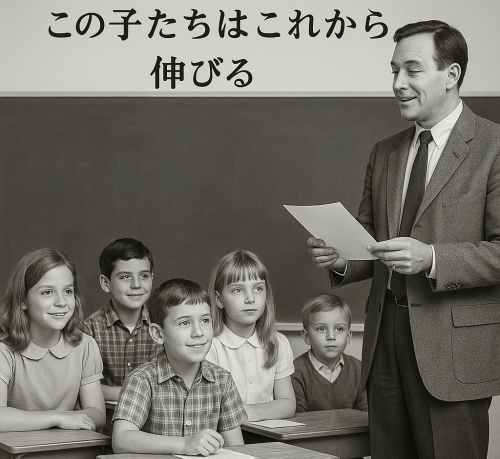

1960年代、心理学者ロバート・ロゼンタールとレノア・ジェイコブソンが行った有名な実験では、

「この子たちはこれから伸びる」

と教師に伝えた子どもたちが、本当に学力を大きく伸ばしました。

期待されることで、

・扱われ方が変わり

・それが本人のやる気を引き出し

・結果も変わる

という流れが生まれるのです。

逆に、期待されないと成績が下がる

「ゴーレム効果」という逆バージョンもあります。

今回の抱き枕の話も、

ある意味ピグマリオン効果の自己完結版。

「これがあれば眠れる!」という小さな期待が、

私自身のリラックスを引き出し、

眠りやすさという成果につながったのです。

人は自分自身にかけた期待でも、

大きく変わるんですね。

抱き枕ひとつで、心の不安が減り、期待感が生まれ、

実際に結果(=眠れるようになる)につながったという体験をしました。

もしあなたも、

「これがあればきっとうまくいく!」

と思える小さなきっかけを作れたら、

それだけでパフォーマンスや行動が変わるかもしれませんね。

皆さんのピグマリオン効果、必勝パターン、日々大切にしているルーティンがあれば

今後会った時にでも教えてください(^.^)

イオンの福井県初出店!なんで今ごろ?

今回のブログは、

少し気分を変えて、時事ネタを取り上げてみたいと思います。

2024年7月、ついに福井県にもイオンができたとのこと!

全国47都道府県で、最後のイオン出店。

「えっ、今さら!?」

と思わず二度見しました。

「なんで福井だけなかったの?」

そんな素朴な疑問から、あれこれ調べてみると…

なんと、そこにはちょっとした歴史ドラマがあったのです。

今回はその“ごたごた劇”と、

そこから見えてくる私たちの仕事にもつながる学びについて、

わかりやすくご紹介してみます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1977年、イオンの前身・ジャスコと、

福井の地元商店がタッグを組み、「ショッピングタウン・ピア」が誕生!

当時としてはめずらしい、共同出資・共同運営のショッピングモールでした。

これを「福井方式」と呼ぶそうです。

私は今回初めて知ったのですが…

どうやら、地元に根ざした新しい商業モデルとして、

全国的にも注目されたようです。

しかし、時代は流れ、全国で“郊外型ショッピングモール”が主流に。

ピア福井は次第に人足が遠のき、売上もダウン。

イオンは「もう一度立て直しましょう」と再開発を提案します。

が、ここで問題発生!

・主導権はどっちが持つの?

・お金は誰が出すの?

・え、地元主導って話じゃなかったの?

とまあ、すれ違いまくったようです。

結果、ピア福井は2003年に閉店。

しかしその後も――

「解体費用、払ってよ!」「いやいや、そっちでしょ?」

という展開で、ついに裁判へ。

最終的にはイオンが勝訴しましたが、

この一件で両者の関係はすっかり冷えきってしまいます。

以来、イオンは福井県に一切出店せず。

ネット上でも「福井にはイオンが来ない県」として話題になり、

もはや都市伝説のような扱いに…

しかし!2024年、20年越しの“雪解け”がついにやってきます。

イオンは「そよら福井開発」をオープン!

福井の地にようやく帰ってきたのです。

今回は、「地域とともに歩む」という姿勢を大切に、

地元とちょうどいい距離感を保ちつつの再出発。

“押しつけがましくない地域密着”という、

現代的なモデルに進化して帰ってきた――

そんな印象を受けました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

当初は画期的で、心意気のこもった取り組みだったはず。

地元もイオンも、「地域のためを思って」行動していたはず。

でも、立場や視点が違えば、

その“正義”がぶつかることもあるんですよね。

大切なのは、違いを理解すること、

そして、その間を取り持つ“通訳役”の存在かもしれません。

私自身も、

そんな「間に立つ」役割を担うことが多いです。

労使の間、部門間、上司と部下の間…

「立場は違っても、目指す方向は同じ」

そんな調整力や対話力を、

これからも大切にしていきたいと思います(^.^)

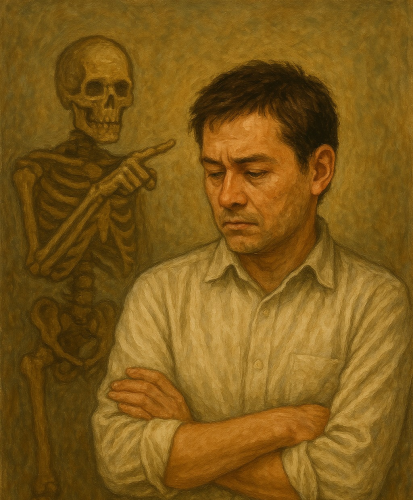

「人生の浪費」の正体とは?

前回紹介した書籍

『佐藤舞(2024)「あっという間に人は死ぬから」KADOKAWA』には

『「人生の浪費」の正体とは?』という問いについて

興味深い分析がなされているので紹介させていただきます!

本書では、人が無意識に“間違った時間の使い方”をしてしまう理由として、

次の3つの理(ことわり)から逃げようとしているからだと指摘しています。

【1.死】

【2.孤独】

【3.責任】

【1.死】

人は自分いずれ死ぬことを理解していますが、

本来ならその恐怖や絶望感で何もできなくなります。

それでも皆普通に生きているのは

死や老いから目をそらしているからです。

普段の生活の中では死を忘れていたほうが都合がいいのです。

四六時中そんなことを考えていたら、トイレに行く気力もなくなりますからね。

ではどうやって目をそらすのか?

それは、仕事やゲーム、パチンコ、趣味、SNS、押し活等の日々のルーティンに没頭すること。

自分が死ぬということを考えないように、別の事に没頭するわけです。

確かに毎日忙しくしていると、

「充実している!死ぬかも…」とはならず

「充実している!生きてる!」ってなりますよね笑

【2.孤独】

例えたくさんの人と関わって生きてきても、

生まれてくるときも死ぬときも

最後は1人で死ななければならないということです。

例え看取ってくれる人がたくさんいても

誰も自分の代わりになってくれる人はいないということです。

この孤独を紛らわせるために、パートナーや友人を求めることになります。

私は友人を作るのが下手で、大学の学部には友人と呼べる人が1人だけ。

(しかも挨拶を交わす程度でそこまで仲良くない…)

そんな私を狙いすましたように声をかけてくれた合唱部に、

「なんか歌でも歌えば友達できるかも」と入部しました。

思い返せば、あれも孤独回避行動だったのかもしれませんね。

【3.責任】

私たちは自由に生きられるにもかかわらず、

自分で選択した責任を取りたくないので、

自由と責任から逃れようとします。

自由に生きるということは、

その結果が自分にモロに跳ね返ってくるので

「あいつのせいだ!」

みたいに責任を他人に押し付けることができません。

なので、親や他人に決めてもらったりして

その責任を回避するのです。

私も若い頃は、自分の意見がなくて流されてばかりでしたが、

社会人になってからは、会社辞めたり、独立したり、合併したり、また辞めたり、再独立したり……

なかなか波瀾万丈なワガママ人生を突き進んでいます笑

(まあ、その分の全責任を負わなきゃなりませんが…)

ということで

【1.死】

【2.孤独】

【3.責任】

この3つの不安から逃れるためにしている日々の行動の中に、

じつは「時間の浪費」が紛れ込んでいるかも――

そんな鋭い視点を、この本では語っています。

時間を食べつくすモンスターの正体と、どう立ち向かうか?

ワーク形式で気づきを得る工夫も紹介されていて、

「自分の時間の使い方、ちょっと棚卸ししてみようかな」

という方にはぴったりの一冊です。

書籍のリンクはコチラ↓↓

あっという間に人は死ぬから 「時間を食べつくすモンスター」の正体と倒し方

https://amzn.asia/d/cvzNga0

ぜひお時間あるときに読んでみてくださいね(^^)

人生に「苦」や「コスト」は必要なのか?

最近ですが、ある本を読んでハッとさせられたので、

それについてお話ししますね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私たちの周りには、

「努力をせずに成功する方法や、生活が便利で楽になる商品」の広告があふれていますが、

それらは必ずしもあなたを幸せにしてくれるわけではありません。

むしろ「苦痛を逃れて楽に生きたい」は、

幸福からは遠ざかる選択であることも多いのです。

私たちは、なるべく少ない労力で楽をしたいと考えますが、

実際には、これまで払ってきたコスト(時間・労力・お金)の総量が、

幸福感を高める傾向があります。

これを、心理学では「努力のパラドクス」といいます。

タイパ重視、コスパ重視の選択は、最初は幸福感を高めてくれますが、

それが日常になってしまうと、快楽順応によって幸福を感じにくくなってしまいます。

<中略>

また、近年では「レジリエンス」という言葉が世間でも注目されるようになっています。

困難や脅威に直面しても、しなやかに乗り越える精神的な回復力を表す言葉です。

なんらかの逆境によって生物が強くなる現象は「ホルミシス」と呼ばれます。

人間の例で最も分かりやすいのは、運動です。

運動によって身体に負荷がかかり、

一時的にはストレスホルモンなどの有害な物質が生成されますが、

長い目で見れば、人をより健康にします。

<中略>

「可愛い子には旅をさせよ」という言葉がありますが、

長い目でみれば、ストレスをゼロにして楽しいことだけやっていこう、

という選択では、人間もすぐに枯れて(老けて)しまうかもしれないのです。

佐藤舞(2024)「あっという間に人は死ぬから」KADOKAWA P116~118より

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

似たような言葉として

「若いうちの苦労は買ってでもしなさい」がありますが、

あれは「いまの苦労が将来の役に立つよ」という“長期投資”の考え方。

一方、今回紹介した書籍では、もっと「現在の幸福感」に焦点が当てられていて、

そこがとても印象的でした。

「苦労(コスト)=幸福感」

「適度なストレス=健康維持」

…この感覚、思い当たることが多い方もいらっしゃるのではないでしょうか。

たとえばキャンプやDIYのように、手間がかかることほど不思議と満足感が残りますよね。

登山のあとに食べるカップラーメンが格別なのも、

山を登った「コスト」が味を深くしてくれているからかもしれません。

少し視点を変えると、

「楽をすると、逆に何かを失っているのでは?」という、

根拠のない不安を感じることもあります。

たとえばこのブログも、ChatGPTに丸投げすれば簡単に作れてしまいますが、

「書かないと文章力が落ちるかも…」

「表現力が鈍っていくのでは…?」

と、どこかで危機感を抱いてしまいます。

銀行員時代にも、

「毎日同じ業務を繰り返していたら、思考の幅が狭まっていく気がする」

と感じていました。

個人事業の今においても、何もすることがない平日がたまにあると

「今日はこれでいいのだろうか」

「世のサラリーマンは今日も頑張っているのに…」

と不安になることもあります。

そんなときは、

「いや、たまには何もしないことも大事だ」

と本当に何もしないこともあれば

「ブログだけでも書き溜めておこう」

と今日する必要のない仕事を前倒しでやって

「今日一日何かをやった感」を得ようとしたりします。

結局のところ、

「苦労(コスト)=幸福感=恐怖の回避」

という思考が私たちの中にあるのかもしれませんね。

ということで、

皆さんも「楽をしたことで逆に焦る」ような経験ってありませんか?

よかったら、お会いしたときにでもこっそり教えてくださいね(^.^)