ブログ

「余計なことは喋るな」と言った社労士が、一番余計なことを喋った話

先日ですが、佐賀県外にある私の顧問先が労働基準監督署の調査を受けました。

呼び出し調査なので、いわゆる「労働者からの密告」ではなく、

純粋な定期調査の可能性が高いです。

とはいえ――

その会社の調査担当者は人生初の監督署対応。

「○○を聞かれたらどうしましょう?」

「□□が整合性取れていないのですが大丈夫ですか?」

…と、完全に税務調査を受ける時のような緊張感に包まれていました。

私としては、その会社はある程度労務も整っていましたし、

定期調査なのでそこまで心配はしていません。

しかし担当者の不安はかなりのもの。

そこで、調査前に事前レクチャーを行いました。

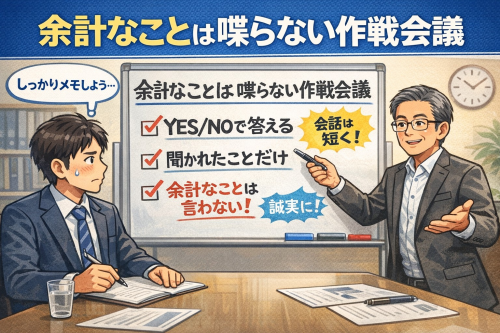

■事前レクチャーの全貌

不安でいっぱいの担当者に対して、

落ち着かせる意味を込めて調査中の意識すべきポイントを伝えました。

木貞

「まずですね、監督官の質問には可能な限りYESかNoで回答してください」

担当者

「説明しなくていいんですか?」

木貞

「聞かれたら説明すればいいです。でも、まずはYESかNoです」

少し間を置いて続けます。

木貞

「聞かれたことだけ回答してください」

担当者

「つい背景とか言いたくなりますよね…」

木貞

「それが一番危ないです。余計な情報を喋ると、監督官が『ん?』となって深掘りしてきます。会話は短めを意識してください」

担当者も深くうなずきます。

木貞

「あと税務署の調査と違って、監督署の調査は会社から搾り取ろうというスタンスではないです」

担当者

「そうなんですか?なんか怖いイメージが…」

木貞

「誤解です。誠実に対応すれば、監督官も誠実に対応してくれます。敵ではありません」

少し安心した表情。

そして最後に一番大事なこと。

木貞

「それから、顧問社労士がしゃしゃり出るとウザイと思われてややこしくなります。なので私はあまり話しません」

担当者

「えっ、そうなんですか?」

木貞

「はい。主役は会社です。ただ、フォローが必要な場面はしっかりフォローします」

担当者

「わかりました…なるべく短く、ですね」

作戦は整いました。

■いざ、本番

当日、調査は驚くほどスムーズに進みます。

終始穏やかな空気。

担当者も事前レクチャー通り、短く、的確に回答しています。

(よしよし…完璧だ)

そう思っていた矢先、ちょっとした会話がありました。

監督官

「有休の申請書に取得理由を書かせる欄はありますか?」

担当者

「ありません」

監督官

「それならよかったです。有休の理由を聞くのは違法とまでは言えませんが、有休取得促進を阻害するので控えてくださいね」

ここまでは完璧でした…

■そして事件は起きた

なぜか私、口が勝手に動きました。

木貞

「そう言えば、私の知り合いの監督官が、『有休取って韓国旅行に行くときは行先を報告しなきゃいけないのよ~』と言ってましたよ」

監督官

「…そうなんですよね。なんでしょうね、あれ(笑)」

「おい、人に厳しく自分達に甘いやん」と一瞬反撃したい気持ちが湧きます。

「矛盾を突きたい」 「論破したい」

「しかし、目的は勝つことではない、調査を終わらせることだ。」

私は一瞬で切り替えました。

木貞

「アハハ、公務員は労基法の対象外とは言え、色々大変ですね」

これで会話を強制終了。

■結果

結局のところ、調査は25分で終了。

指摘ほぼなし、ヒヤッとする場面もなし。

担当者

「こんなもんなんですね…」

そうです、ちゃんとしていたらこんなもんなんです。

■今回の最大の学び

事前に私は言いました。

「余計なことは喋らないでください」

一番余計なことを喋ったのは私でした…

顧問社労士歴10年以上、

数多くの調査に立ち会ってきましたが、まだまだ修行が足りません。

■まとめ

労基署調査の鉄則は3つ。

・誠実に

・シンプルに

・聞かれたことだけ

そして最後に一番大事なこと。

「余計なことは、顧問社労士が一番言いがち(笑)」

コンパニオンのいる懇親会で、正直ちょっと疑ってしまった話(笑)

先日、某事業者団体様からご依頼をいただき、

経営者向けに「たった60分のハラスメント予防研修」を実施してきました。

この研修は、

パワーハラスメントとセクシュアルハラスメントの予防を目的としたもので、

限られた時間の中で最低限知っておくべき知識と、現場での関わり方の考え方を整理する内容になっています。

この「たった60分のハラスメント予防研修」、

実はホームページ経由で、ちょこちょことご依頼をいただいています。

https://saga-syaroushi.com/free/menu

よくいただくのは、こんなお声です。

「うちの社員は、2時間も集中力がもたない」

「1時間で、最低限の知識とマインドセットをしてほしい」

「【パワハラ予防として会話をしない】という選択肢は取らせたくない」

「受けた後、前向きな気持ちになる研修にしてほしい」

まさに、【短時間でも、行動につながる研修】を求めるニーズに応える内容になっています。

■■懇親会で聞いた、忘れられない一言

研修終了後は、そのまま懇親会にも参加させていただきました。

そこで、たまたま隣に座った経営者の方との会話が、非常に印象に残っています。

「俺は瞬間湯沸かし器でね。すぐカーっとなるのを自覚してるから、判断は全部、部下に任せてるんよ。」

一見すると、「それってどうなの?」と思われるかもしれません。

ただ、この言葉を聞いて私は、

【自分の特性を理解したうえで、あえて距離を取る】

これも一つのパワハラ予防の形だなと感じました。

■■パワハラが起こる「3つの条件」

今回の研修の中でも、私が特にお伝えしたのが、

【パワハラが起こるときに共通して見られる「3つの条件」】です。

それが、次の3つ。

【動機がある】

【自分を正当化する】

【機会がある】

「この3つが重なると、パワハラは一気に起こりやすくなる」

という話を研修ではお伝えしました。

一般的なパワハラ研修では、

「【自分を正当化する】マインドや、伝え方そのものを変えましょう」

という切り口が中心になることが多いです。

もちろん、それも大切です。

ただ今回の研修では、

「【機会】そのものに目を向けることも、立派なパワハラ予防になる」

という点もあわせてお話ししました。

■■私が助言した「機会」をなくすという対策

以前、ある会社から

「部長が一般社員にきつく当たってしまう」

という相談を受けたことがありました。

詳しく話を聞くと、なぜか部長と一般社員が直接やり取りをしていて、

課長を通さないのが当たり前という職場でした。

部長は非常に優秀。

一方、一般社員はまだまだ成長途中。

当然、提案や報告にはツッコミどころが多くなり、

結果として部長が感情的になってしまう場面が繰り返されていました。

そこで私が助言したのはとてもシンプルなことです。

「一般社員は、まず課長に提案・報告をする」

「課長が内容を整理・修正したうえで、部長に提出する」

つまり、

部長と一般社員が直接ぶつかる「機会」をなくすという考え方です。

この運用に切り替えたところ、

あれだけ問題になっていたパワハラは本当になくなりました。

当たり前のようでいて、意外と見落とされがちなポイントです。

■■研修後の懇親会で感じた、いちばんの変化

ちなみに今回の懇親会には、コンパニオンの方が数名いらっしゃいました。

…といっても、

お酌をしてもらったり会話を楽しむだけのコンパニオンです(笑)

パワハラ・セクハラの研修を終えた直後ということもあり、

経営者の皆さんの接し方は全体的にとても落ち着いていて、距離感も適切でした。

あまりに皆さんが紳士的だったので、途中から私はふと、

「……これ、普段から本当にこんなに紳士なんだろうか?」

と、いらぬ疑いを持ってしまいました(笑)

というのも、数年前、

今回とは別の事業者団体で労務管理に関する研修を実施したあとの懇親会に

参加したことがあったからです。

その際もコンパニオンの方がいらっしゃいましたが、

正直、

「なんだ、このセクハラおやじ達は…」

「冗談のつもりでも、一線を越えてない?」

と、心の中で何度もツッコミを入れずにはいられない、

明らかにセクハラと受け取られてもおかしくない場面を目にしたことがありました。

※具体的なやり取りについては、ここでは言及しませんが…。

そんな記憶があっただけに、

今回の懇親会での皆さんのあまりの紳士ぶりを見て、

余計に

「……本当に普段から?」

と、つい疑ってしまったのかもしれません(笑)

それが研修の効果なのか、

たまたまそういう方々だったのかは正直なところ分かりません。

ただ一つ確かなのは、

その場がヒヤッとする空気になることは一度もなく、

私は終始安心して料理とお酒を楽しむことができたということ。

研修の成果をどう測るかは難しいですが、

少なくとも

「コンパニオンの方が嫌な思いをすることもなく、懇親会が平和に終わった」

これは、なかなか悪くない結果なのかもしれません(笑)

笑えなかった私が、お笑いライブで大笑いした理由

先日、次女と一緒に「よしもと福岡劇場」へ行き、

お笑い芸人のライブを観てきました。

思い返せば、25年前。

銀行員時代、慰安旅行で大阪のなんば花月に行き、

吉本新喜劇を観て以来のお笑い生観戦。

──ほぼ四半世紀ぶりです。

実は今回、ひとつだけ心配していたことがありました。

それは、ここ数年「M-1グランプリ」をテレビで観ても、

自分がまったく笑えていなかったこと。

ミルクボーイの時代くらいまでは笑っていた記憶があるのですが、

それ以降は

「ふーん」「どこに笑うとこある?」

という感じ。

一方で、会場は大爆笑、審査員も大絶賛。

ネットでは「過去イチ面白かった!」「決勝は神回!」と高評価。

……あれ?

「もしかして、俺、笑いの感情なくなった?」

それとも

「昔の芸人は面白かった、って過去を美化しすぎてる?」

そんな、どうでもいい不安を抱えながら、

よしもと福岡劇場へ向かいました(笑)

で、実際にライブを観てどうだったのか。

結果は──

大笑い。

「よかった〜!」

「俺、ちゃんと笑えるやん!」

と、なぜか安堵する自分がいました。

たぶん、テレビで観ていたときの私は、

無意識に「ほら、きっちり笑わせてみ?」

という“他人ごと”の目線になっていたんだと思います。

でもライブでは、

「せっかく福岡まで来たんだから、楽しんで帰ろう」

と、気持ちが前のめり。

完全に“自分ごと”

だからリラックスして観られたし、自然と笑えた。

ライブならではの迫力、芸人さんのリアルな表情や間も、

笑いを何倍にもしていました。

特に印象的だったのが、ジェラードンのネタ。

酔っぱらいが千鳥足でフラフラするだけのシーンが30秒ほど延々と続く。

オチがあるわけでもなく、ただ全力でアホな演技を続けている。

「俺は何を見せられているんだ…」

という気持ちでしたが、

それが実際に目の前で延々と続くともう笑うしないんです。

そんなことも含めて「ああ、これがライブか」と、

しみじみ思いました。

そして、ここでふと気づきました。

私は研修講師として、日々「ライブ」で研修をしています。

でも、受講者の中には本当につまらなそうな表情の方もいます。

これまでは

「内容が刺さらなかったかな」

「説明が分かりにくかったかな」

と考えていました。

でも今回のお笑いライブで、はっきり分かりました。

研修が刺さらない原因は、

内容以前に、受講姿勢が“他人ごと”のまま始まっていること。

だからこそ、

・「こんな経験なかったですか?」のような問いかけ

・過去の記憶を引っ張りだすワーク

ここを緻密にやって、

どれだけ「自分ごと」に引き寄せられるかが大事。

研修をいかに「自分の話として考える時間」に変えられるか。

それが、講師の仕事なんだと、あらためて感じました。

そんな学びを胸に、お笑いライブの余韻に浸りながら、

同じビルの中の飲食店へ。

一通り食事を済ませたところ、案の定、次女から一言。

「パフェ、いい?」

……はい、想定内です(笑)

で、しばらくすると、

次女がスプーンを止めてこう言いました。

「コーンフレーク苦手だから、パパ食べて」

そう言って、パフェの下のほうを、

ごく自然な流れでこちらに差し出してくる次女。

「コーンフレーク」

というキーワードに思わず、

「それはもうコーンフレークやないか!」

とミルクボーイのツッコミを言いそうになりましたが、

会話のつじつまが合わず、確実にスベりそうだったので

言わないでおきました(^.^)

成果を変えたければ、まず関係を変える― 組織の成功循環モデルが教えてくれること

先日、リーダー育成研修として

「組織の成功循環モデル」をテーマにした研修を実施してきました(^.^)

■組織の成功循環モデルとは?

「組織の成功循環モデル」とは、

マサチューセッツ工科大学の組織学習研究者ダニエル・キム博士が提唱した、

組織マネジメント分野では非常に有名な理論です。

このモデルは、

「成果を出す組織と、そうでない組織の違いは何か?」

という問いに対し、

「行動や数字の前に、まず“人と人との関係”がある」

という視点から整理されています。

■成功循環モデルの基本構造

成功循環モデルは、次の4つの流れで成り立っています。

関係の質

↓

思考の質

↓

行動の質

↓

結果の質

この流れは一度きりではなく、結果が次の「関係の質」に影響し、

循環していくという構造になっています。

関係の質が高い職場では、

前向きに考えることができ、主体的な行動が増え、

その結果、成果が生まれやすくなります。

成果が出ることで、

「この職場なら頑張れる」

「このメンバーとなら大丈夫」

という信頼感が育ち、さらに関係の質が高まっていく。

これが成功の好循環です。

■結果から入ると、バッドサイクルに陥る

一方で、多くの職場では、

「結果を出せ」「数字を上げろ」と、結果からマネジメントを始めがちです。

結果だけを強く求めると、失敗を恐れて守りに入り、

言われたことだけをこなす行動が増え、次第に関係の質が下がっていきます。

関係の質が下がると、思考は硬直し、

行動は消極的になり、結果はさらに出にくくなる。

これがバッドサイクルです。

よく聞くと、

「当たり前の話」に感じるかもしれません。

ですが研修の場では、意外にも受講者の皆さんが

「目から鱗でした」

と話されることが少なくありません。

私自身も振り返ってみると、

銀行員時代の最初の配属店はグッドサイクル、

一方で、退職のきっかけとなった二つ目の支店はまさにバッドサイクル。

この理論に、自分の経験がぴったり当てはまるんですよね。

■ワークを通して起きたこと

今回の研修では、この成功循環モデルについて、

今の職場や、過去の職場の出来事を思い出してもらいながら、

約1時間半のワークを行いました。

すると、

「確かに!」

「これ、体感したことある!」

「前の職場は完全にバッドサイクルだった!」

といった声が、自然と出てきます。

このワークの良いところは、理論を「説明されて理解する」のではなく、

自分の経験と結びつけて“納得できる”ところにあります。

■理論が「自分たちのもの」になる瞬間

さらに面白いのは、

その肯定的な意見を聞いている周りの人たちも、

「この理論、すごいですね」

「やっぱり理論って、核心を突いていますね」

と、だんだん前のめりになっていくことです。

こうした空気が生まれると、

次に起こるのは、とてもシンプルです。

「この理論を、みんなで実践していこう」

「まずは【関係の質】を高めるところから始めよう」

という共通認識が、チームの中に自然とできあがっていきます。

この共通認識って、本当に大事なんですよね。

なぜなら、1人だけこの理論を知っていても、

関係性を変えていくのはなかなか難しい。

でも、この理論を仲間みんなが知っている状態になると、

「関係を良くしていこう」という動きがぐっと起こりやすくなるんです。

■今回の研修を終えて

今回の研修も、まさにそんな雰囲気でした。

私が何かを「やれ」と言わなくても、参加者同士の中で、

「じゃあ、明日から何を意識しようか」

という会話が自然に生まれていたのがとても印象的でした。

成功循環モデルは、

特別なテクニックを教えてくれる理論ではありません。

ですが、組織を見る“視点”を変える力があります。

そして、その視点が揃ったとき、

組織は少しずつ、しかし確実に、良い方向へ動き始めるんです。

もし今、

「うちの職場、なんだかうまく回っていないな」

「なかなか結果が出ず、雰囲気も重たいな」

と感じることがあれば、

いきなり結果や行動を変えようとする前に、

今の職場の「関係の質」はどうだろう?

と、一度立ち止まって考えてみてください。

そこに、組織を変えるヒントが隠れているかもしれません(^.^)

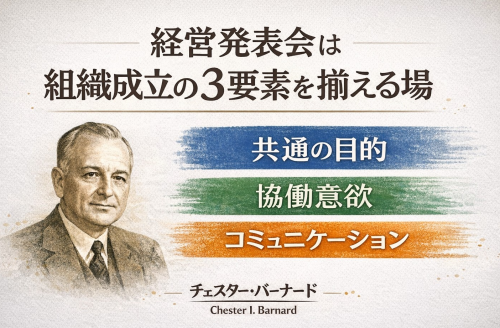

経営発表会のあとのうなぎ屋で聞いた忘れられない一言

先日、リーダー育成研修で関わった企業さんの

経営発表会に参加してきました。

実はこの経営発表会、毎年参加させていただいているのですが、

今回はリーダー育成研修を実施した後ということもあり、

私自身、これまで以上に楽しみにしていました。

発表内容は、

・経営指針

・方針

・計画

という構成。

これを聞きながら、私は思わずこう感じていました。

「これはまさにチェスター・バーナードの【組織成立の3要素】の2つの要素じゃん!」と。

ここで、組織成立の3要素を簡単に整理すると、

・共通の目的

・協働意欲

・コミュニケーション

の3つです。

経営指針は、「この組織はどこを目指すのか」という【共通の目的】を示すもの。

そして方針や計画は、社員がその場で発表を聞きながら、

「この方向でやっていこう」

「自分もその一員として関わろう」

と、【協働意欲】を高めたり、意志を固めたりする機会になります。

そう考えると、経営発表会という場は、

【共通の目的】と【協働意欲】を一気に揃える、

とても力のある場なんですよね。

一方で、その場で唯一“足りない”要素があるとすれば、それは【コミュニケーション】です。

経営発表会はどうしても「聞く場」になりがちで、双方向のやり取りは限られます。

だからこそ大切になるのが、日々の朝礼や会議、ミーティングでの意見交換です。

経営発表会で示された指針や方針、計画を、

・自分はどう受け止めたのか

・自分の仕事とどう結びつくのか

・違和感はないか、工夫できる点はないか

そうしたことを、日常のコミュニケーションの中で言葉にし、

擦り合わせていくことで、経営は「発表されたもの」から自分たちのものへと変わっていきます。

今回の企業さんは、朝礼やミーティングなどを日頃からしっかり実施されており、

まさに組織成立の3要素を体現している会社だと言えます。

そして経営発表会の終了後は、他の来賓の経営者の方々も一緒に、近くの高級うなぎ屋さんへ昼食に。

そこで、来賓の経営者のお一人が

「これで経営が悪化したら、来年はマックだな(笑)」

と一言。

よく考えると少し不謹慎にも聞こえますが、その場の空気がふっと和らぐ絶妙なギャグでした。

この一言には、

「経営は結果責任であること」

「今の判断と行動が、来年の現実をつくること」

が、すべて詰まっているように感じました。

経営発表会はゴールではなくスタート。

その後のコミュニケーションと、日々の実践の積み重ねが、

来年もうなぎになるのか、それともマックになるのかを決める。

そんなことを、うなぎを食べながらしみじみと考えた一日でした(^.^)