ブログ

「やばい、俺、緊張してる!」〜ビッグネームだらけのカスハラセミナーで気づいた不安との向き合い方〜

最近もなお後を絶たない「特殊詐欺」

ニュースで見ない日はありません。

犯罪は、かつては“どこか遠い世界の話”のように思えていましたが、

今では「すぐそばにいるかもしれない存在」として認識せざるを得ない時代になりましたね。

実は私自身、今から25年前の銀行員1年目のときに、特殊詐欺に直面した経験があります。

ある日、支店で私が受けた一本の匿名電話。

「おたくの口座が詐欺に使われてるよ」

「なにバカなこと言ってんだい」って気持ちで、

口座の入出金履歴を調べてみてビックリ!

分刻みで、全国のあちこちの銀行から

色んな人が数万円単位で振り込んできていたんです。

しかも、そのお金はすぐに引き出され、また別の振込、そしてまた引き出し……と、

まるで反復作業のようなサイクルが繰り返されています!

当時は口座をすぐに凍結できるような法整備も進んでおらず、

私たちはただ黙って指をくわえて見ているしかなかったんです。

数日間で集計しただけでも、被害額は500万円近く。

そして、あれから約四半世紀、

特殊詐欺は「なくなる」どころか、ますます手口を巧妙化させながら広がっています。

日本のどこかで、今日も誰かがせっせと「犯罪という仕事」に精を出しているのかと思うと、

「罪の意識」がどんどん軽くなっている気がして怖くなります…

さて、最近、ある団体から個別に依頼をいただいた

カスタマーハラスメントセミナーを実施してきました。

ただ… 受講者がヤバいんです!

受講者は、産業別労働組合の代表者に加え、県議会議員、市議会議員、町議会議員という…

かつてないビッグネームぞろい。

「この内容、絶対おもしろい!」

と自画自賛しながら当日を迎えた私でしたが、

セミナー開始20分前になって、受講者の肩書の重みがじわじわと押し寄せてきました。

「やばい…俺、緊張してる…!」

でも冷静になって考えると、

「何に緊張してるのか」がよくわからない。

そこで、開始ギリギリまで不安の正体を紙に書き出してみることにしました。

・時間内に終われるか?

・自分のカスハラ体験記を関心を持って聴いてくれるか?

・難しい質問が来たらどうしよう?

・個人ワークや自己チェック、お隣同士での意見交換というスタイルが受け入れられるか?

・そもそも依頼主の期待に応えられるのか?

……などなど、出てくる出てくる。

でも、不思議なもので書き出してみると、

「あ、案外大したことないかも」

と思えるようになってきまして。

どうやら人は「正体不明なもの」に

一番不安を感じる生き物なのかもしれません。

結局、

「今さら焦っても仕方ない!」

「おどおどしたら余計に不安が伝わっちゃう!」

と腹を括り、

「熱量込めて、自分が一番楽しそうに!」

「今日は“セミナー講師”という役を演じ切るぜ!」

と気持ちを切り替えて登壇しました。

その結果、驚くほどスムーズに、しかも楽しくセミナーを進めることができたんです。

受講者から質問がありましたが、そこはもう

「俺の考えを熱く語っちゃっていいのかい?!」

というくらいの熱量と自信で乗り切りました。

終わった後には市議会議員の方から

「いやー、面白かったよ!」

「先日受講したセミナーは眠くてしょうがなかったけど、今日は全く眠くならなかった!」

という、なんともありがたいお言葉まで♪

というわけで、

「不安なときは紙に書き出す」

に尽きます。

不安を文字にするだけで、気持ちは驚くほど落ち着くものです。

プロのアスリートが試合前にルーティンを大切にするように、

セミナー講師にも“本番に向けた心の準備”が必要なんだと改めて実感しました。

自分の不安と丁寧に向き合い、心を整えること――

それが、当日のパフォーマンスを支える土台になるんでしょうね(^^)

講師なのに気づかされた──研修という場の奥深さ

アコギでスピッツの「チェリー」を練習していますが、

さすがに少し飽きてきたので、

最近は「ロビンソン」も練習メニューに加えています。

どちらも似たようなストロークパターンなのですが、

よく聴くと微妙にニュアンスが違っていて、

その“微妙な違い”を出すのが異常に難しい…

しかも、練習後はなぜか我が家の愛犬、

ポメ柴のふくちゃんの機嫌が悪くなることが多く、

「下手くそな音楽を聞かされてストレスなのかな…」

と、ちょっと反省してました。

でもふと思ったんです。

スピッツって「犬」なんですよね。

もしかしてふくちゃん、

「ほかの犬の歌なんか聞きたくないワン」

って怒ってるのかもしれません笑

さて本題です。

先週末は、まさに怒涛の4日間でした。

水曜日から土曜日まで、

4日連続で異なるテーマの研修を

担当させていただきました。

水曜:コミュニケーションスキル&チーム力向上研修(2時間)

木曜:リーダー育成研修(2時間)

金曜:人間力向上研修(2時間)

土曜:カスタマーハラスメント&パワーハラスメント予防セミナー(1.5時間)

さすがに体力的にも堪えましたが、

実は一番疲れるのは、

当日までに行う「研修のシミュレーション」だったりします。

私は事前に研修当日の時間配分をエクセルに分単位で打ち込み、

どの場面でどれくらい意見交換を入れるか、

もしも話が盛り上がりすぎて時間が押した場合はどこをカットするか、

という調整プランまで作っています。

さらに、受講者の方が予想外のアクションや発言をした場合に、

どう受け止め、どうつなげるかといったシーンの対応も

頭の中でシミュレーションしています。

まあ、それを“妄想”するのが

意外と楽しかったりもするのですが(^.^)

ちなみに私が行う研修は、

一般的にイメージされる「一方的に話す授業型」の研修とは

少し異なります。

事前に受講者の情報を把握したうえで、

経営者の方にも可能な範囲で一緒にご参加いただいています。

少人数規模の会社の場合、

経営者の方には、単に「見学者」としてではなく、

社員と同じ受講者の一人として参加していただいています。

あえて“社長”という役割を強調せず、

フラットな立場で意見交換をしてもらうことで、

普段届きにくい社長の想いが、

自然と社員に伝わっていくからです。

実際、朝礼などで一方的に語られる社長のメッセージは、

社員にとって“流れてしまう”ことも多いです。

けれど研修のように、

皆が自分や会社について真剣に考えている場であれば、

同じ言葉でもスッと心に届くのです。

また、研修が終わったあとは、

経営者の方と振り返りの打ち合わせを行ったりしています。

「どの社員の発言が印象的だったか?」

「気になる言動、重要なサインはなかったか?」

「今後、会議で取り上げるべきテーマは何か?」

こうした対話を通じて、

研修が単なる“学びの場”ではなく、

経営の現場に即した“実践の場”として

機能するよう意識しています。

今回の怒涛の4日連続研修を通じて改めて強く実感したのは、

研修とは単なる知識のインプットの場ではないということ。

受講者が自分自身や会社と真剣に向き合い、

普段言えないことを言葉にし、

他者と共有し、考えを深める。

そして、経営者がその“対話の中身”を

現場に活かしていく。

つまり研修は

「組織を動かすヒント」を引き出し、

次のアクションを生み出す

起点となる“実践の場”なのです。

今後もそんな気づきと変化を引き出せる研修を、

丁寧に設計・提供していきたいと思います(^.^)

続【「なぜ?」を5回繰り返せ】は時代遅れ?「なぜ?」と聞かない質問術

いつものアコギの話しで申し訳ないですが、

やっぱりアコギの16ビートって恐ろしく難しいですね…。

弾き語りってよく考えたら、

「口はボーカル、左手はピアノ、右手はドラム」

って感じでまるで一人バンド。

そりゃ忙しいわけです。

今はまず、ボーカルを封印して

右手と左手に全集中で練習中です。

ちなみに、僕が高校生の頃によく通っていたカラオケ屋、

16ビートって店名だったな笑

さて、前々回のメルマガの続き、

「『なぜ?』を5回繰り返せ」とよく言われる中で

「なぜ」よりも有効な質問があるといいます。

それはなんでしょう?

ということでした。

『「なぜ」と聞かない質問術』

著者:中田豊一

出版社:ダイヤモンド社

を私なりに整理しました。

「なぜそんなことしたの?」と聞いたら、

部下が急に黙り込んだ——。

こんな経験、一度はありますよね?

私たちもつい無意識に

「なぜ?」と尋ねてしまいがちです。

理由を知りたいし、状況を把握したい。

でも実はこの「なぜ?」 聞かれた側からすると、

ちょっとした「取り調べ感」があるんです。

著者の中田豊一さんは、

それを「最悪の質問」とまで言い切ります。

えっ、そこまで言う?と思いきや、理由を聞いて納得。

「なぜ?」と聞かれると、人はつい言い訳をしたくなる。

あるいは、自分でもうまく説明できないことを

無理やり言語化して、話がどんどんズレていく。

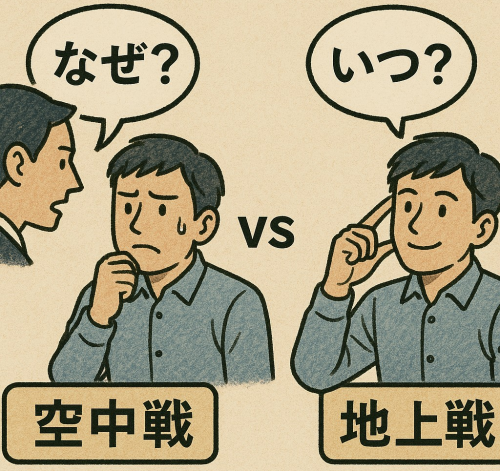

結果、会話が上滑りし、抽象的で観念的、

実りのない議論のための議論、

著者はそれを「空中戦」と呼んでいますが、

「空中戦」というドツボにハマっていくのです。

ちなみに、

常に事実に基づいて進められる地に足のついたやり取りを

「地上戦」とも呼んでいます。

この「空中戦」を避け「地上戦」に持っていきたいときに

中田さんが提案するのが、

「なぜ?」ではなく「いつ?」と聞くこと。

たとえば、

「やろうと思ったのはいつ?」

「報告を後回しにし始めたのはいつごろ?」

「最初に迷いが出たのは、どのタイミング?」

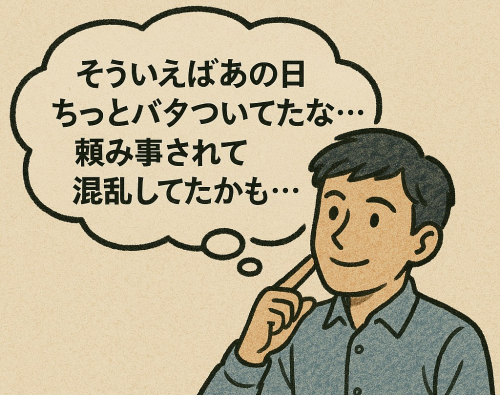

不思議なもので、

「なぜ?」だと責められてる気分になるのに、

「いつ?」と聞かれると普通に思い出せるんですよね。

そういえばあの日ちょっとバタついてたな…とか、

同僚にも頼み事をされて少し混乱気味だったな…とか。

ポイントは、

「考えさせるな、思い出させろ」

これは中田さんの名言です。

つまり、「なぜ?」で頭を使わせるより、

「いつ?」で記憶をたどってもらう方が、

会話が具体的になってズレが少ないということなんです。

実際、「なんでやらなかったの?」

と聞かれると身構えるのに、

「いつごろから手が止まってたっけ?」

と聞かれると、なぜか素直に

「うーん…たしか先週の火曜くらいかな」

と答えてしまう。

問い方ひとつで人はこんなにも話しやすくなるんだなと、

つくづく思います。

せひ皆さんも一度試してみてくださいね(^^)

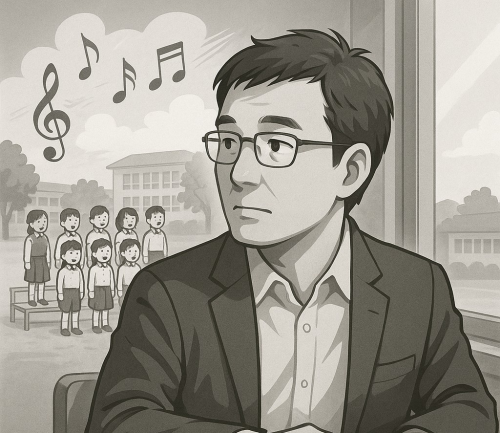

悔しい記憶ほど忘れない~中学1年の校内合唱コンクール~

前回のブログの続きを書くつもりで、いつもの「どうでもいい小話」を先に書いていたのですが、

筆が止まらず脱線し続けたことから、丸ごと1本使ってしまいました笑

ということで、今日はその脱線話を…

つい最近ですが、

ふと中学1年のときの校内合唱コンクールを思い出したんです。

私たち1年6組が選んだのは、「荒野の歌」

(参考までに他校の演奏動画はこちら↓)

https://youtu.be/R7ecdKAFONg?si=ycya7_WCcnSnOpVD

大学では混声合唱団で指揮者、社会人では名門合唱団で歌っていた私から言わせてもらうと、

この曲、中1の合唱ド素人が歌うにはかなりの難曲。

でもだからこそ、ちゃんと歌い切れたら圧倒的なインパクトが出るんです。

当時のクラスメイトたちは

「これは優勝いける」と本気で燃えていました。

そして始まった猛練習。

ある日、教室での練習がイマイチだったのか担任の先生が言いました。

「外で歌うぞ!!」

連れて行かれた先は運動場。

解放され、かつ響かない外で思い切って歌わせ声量アップを図りたかったのでしょう。

ところが途中からまさかの雨。

当然、「中止か??」と誰もが思ったその瞬間、

「そのまま歌え!!」と先生。

びしょ濡れの中で「荒野の歌」を叫ぶ中1たち。

今なら確実に保護者からクレームが来るレベル笑

でも当時は本気でした。

そして本番当日。

クラス全員の気持ちがひとつになって「荒野の歌」を響かせました。

あれは間違いなく、出し切った演奏でした。

「これはイケた!」という空気の中、結果発表――

…まさかの2位、6クラス中2位。

優勝は3組。曲はあの名曲――

「あの素晴らしい愛をもう一度」

いや、この曲は私も大好きですし心に沁みる名曲です。

でも、あえて言いたい。

「ズルくない!?」

あの曲、気持ちを込めて歌えば、

音程外しててもなんとなく感動してしまう曲なんですよ。

しかもそこまで難しくない…

こっちは雨に打たれながら鍛えた本気のハーモニー!

それが審査員に届かないなんて…納得できるかーー!

はい、今回はそんな感情を抱いた出来事を思い出したというお話しでした笑

ちなみに、そのときの指揮者はK君。

K君、この話、覚えてる? ?

それにしても、自分でも驚くのは

「嬉しかったこと」よりも

「悔しかったこと」の方が鮮明に残ってること。

実はこれ、心理学的にちゃんと理由があるそうです。

人の脳はネガティブな出来事を優先的に記憶するようにできているそうで、

危険を避けて生き延びるための本能的な仕組みなんだそうです。

「あそこに行くと危ない」

「あれを食べるとマズい」

そんな記憶をしっかり残すことで命を守ったとのこと。

だから、私が30年以上経った今も合唱コンクールの2位を引きずってるのも、

人間として自然なことなんでしょう笑

実は、悔しかったことを人に話すのにも意味があります。

・気持ちが整理される

・自分の価値観が見える

・共感が生まれ、人とつながる

・ネタになる(←これ、けっこう大事)

そう考えると、このエピソードを書きながら、

少しずつ自分の中でも昇華されてきた気がします。

最後に、こんな名言を思い出しました。

「悔しい……! だがこれでいい……!」

ー 『カイジ』より

https://youtu.be/krDPU7sZFlc?si=NViee2B4IPf7wk9l

お笑い芸人がモノマネしてます↓↓

https://youtu.be/03ynheVJRkA?si=Lx8r8h1mWTr8SEiy

私も酔ったらたまにモノマネします笑

ということで、本気でやったからこそ悔しい、

でも悔しさを抱えたままでも前に進める、

それもまた「人間らしさ」ということですね。

というわけで、次回はちゃんと本題に入ります。

「『なぜ?』を5回繰り返せ」とよく言われる中で「なぜ」よりも有効な質問があるんですが、

ぞれは次回お届けします(^.^)

どうぞお楽しみに!

【「なぜ?」を5回繰り返せ】は時代遅れ?「なぜ?」と聞かない質問術

以前もお伝えしましたが、

現在、ひらがなを美しく書くトレーニングを続けています。

具体的には、ペン習字の見本を見ながら、毎朝・毎晩、ひらがなで日記を書くという方法。

朝はその日の目標、夜は一日の振り返りや反省を書くのですが、

そこに美文字のトレーニングを組み合わせているんです。

いわば、一石二鳥の習慣ですね(^.^)

少しずつですが、

「おっ、ちょっと上手くなってきたかも…」

という実感も出てきました。

恥ずかしながら、いつか皆さんにもお見せしたいな~と、密かに思っています。

とはいえ、やっぱりコツは“記憶力”と“イメージ力”。

書く瞬間に、「この文字をこう書こう!」という

キレイな文字思い出せるか?が大事なんです。

勢いよく書いてしまうと、そのイメージを持つ暇もなく、

結果、昔の雑な文字に逆戻り…。

でも、ゆっくり書けば、頭の中でイメージする時間ができて、

そのイメージに近づけるように集中できます。

理想は、もう意識しなくても自然とキレイに書けちゃうこと。

つまり、“完全に身についた”状態ですね(^^)

さて、本題です。

ビジネスの現場でよく耳にする言葉に、

「なぜ?を5回繰り返せ!」というものがあります。

これは、あのトヨタ自動車の現場から広まった有名な手法で、

「なぜ?」を繰り返すことで、問題の根本原因にたどり着ける、という考え方です。

私自身も、自分に問いかけるときや、

人からの相談を受けるときなどによく使いますし、とても有効だと感じています。

…で、そんな「なぜ?5回法」に異を唱える本を見つけてしまったんです。

その名も――

『「なぜ」と聞かない質問術』

著者:中田豊一

出版社:ダイヤモンド社

タイトルに惹かれて、思わず即購入。

さっそく読んでみたのですが、

「なるほど、まあ確かに」と納得した部分と、

「これは新しい発見だな!」という驚きの両方がありました。

まずは、「なるほど」の部分をご紹介しますね。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「なぜを5回」手法では、「なぜ」にさらに「なぜ」をかぶせて聞いていくのですが、

もし、あなたが聞かれている側なら、どう感じるでしょう。

自分たちの失敗の原因を人前で白状させられ、しかもそれを5回もやれと言うのです。

~中略~

「なぜ分析」が有効に作用するときもあります。

それは、相手が問題分析への強い意欲をすでに持っているとともに、

聞き手に対する信頼と尊敬があるときです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

つまり、相手がそもそも問題分析に関心がない場合、

「なぜ?」を繰り返すことは、問い詰めることになってしまい、

結果として“言い訳探し”をさせることになる――というのが、著者の主張なんですね。

たしかに、「なぜ?」を連発されると、

何となく言葉に詰まってしまいますし、詰問されているような気分にもなります。

たとえば上司が、部下の失敗の原因を引き出すために「なぜ?」攻めをしていたら、

部下は本音ではなく、怒られなさそうな“模範回答”を作り出そうとするかもしれません。

そう考えると、

「結果を基に、一緒に原因を探っていこう」といった一言を添えたり、

「なぜそのように考えたの?」というように、問い方を少し工夫して、

「私は敵じゃなく、味方ですよ」というスタンスを示したり、

普段から“サポーター”であることを言葉や態度で伝えておくことが、大切なのかもしれませんね。

まあ、今回はネガティブな事象に対する「なぜ分析」だったので、

著者の主張も限定的なものとは感じました。

コーチングやインタビューといった場面では、「なぜ分析」が効果的に作用する場面も多いと思います。

一方で、この本の中で私にとって“目からウロコ”だったのが、

「なぜ?」の代わりに別の質問を使うことで、原因や動機を引き出す質問ができる!

という理論。

では、その「なぜ?」の代わりに来る質問とは…?

気になりますよね??笑

これはちょっと長くなるので、次回のブログでご紹介しますね(^^)

どうぞ、お楽しみに!