ブログ

言葉の節々に現れる心の距離とは?

今回は、冒頭のいつものくだらない雑談と

本題がしっかり繋がっているという、非常に珍しい回です。

最初は本当にどうでもよい話しなのですが、

「くだらない!」

と言って途中で読むのを諦めずに、

なんとか我慢して読み進めてみてください(笑)

さて、「ワンチャン」という言葉をご存じでしょうか?

もともとは

「ワンチャンス(one chance)」の略語で、

「一度のチャンス」「可能性が少しはある」という意味。

「勉強してないけどワンチャン赤点はクリアできるんじゃね?」

「賞味期限2週間過ぎてるけどワンチャン食えるかも」

なんて使い方をするようです。

数年前、娘たちがよく口にしていたのですが、

私は「なんだその言葉は…」と違和感を覚えていました。

そこで彼女たちがその言葉を発するたびに、

「ワンちゃん、ネコちゃん、ウサギさん」

とつぶやいて、よくからかっていました。

ところがあるとき、ふと思ったんです。

「犬はワンちゃん、猫はネコちゃん」

「なのに、なぜウサギは“さん”なんだ?」

「ウサギちゃん」とはあまり言いませんよね。

そこで他の動物をあてはめてみました。

「くまちゃん」「うしちゃん」「リスちゃん」

…どれも不自然。

やっぱり“ちゃん”が似合うのは犬と猫だけか、

と諦めかけたその瞬間、ついに閃いたんです!

「ハムちゃん!」

そうです、ハムスター。

実家で飼っていたとき、

親父が「ハムちゃん!ハムちゃん!」と

連呼してかわいがっていたのを思い出したんです。

つまり、“ちゃん付け”されるのは、犬・猫・ハムスター。(他にいたら教えて)

いずれも人間にとって癒しの存在であり、

家族のように近しい相手。

一方で、それ以外の動物は、心に少し距離を置いた存在。

更にその時に思い出したんです。

「これって、職場の人間関係にも似ている…」

実際、あるクライアントの部長さんが

こんな話をしてくださいました。

「Aさんが辞めるんです」

「なんか私に壁があるみたいで、私も壁を感じていたんです」

「『部長、お話しがあります』と言われたときに、あ、辞めるなと直感しました」

「案の定、退職の申出でした」

「いつか辞めるだろうなと感じていたのに、何もしなかった自分に腹が立つんです」

犬や猫、そしてハムスターのように、

自然と“ちゃん付け”できるほどの親しみやすさ。

それと同じように、

職場でも「安心して声をかけられる関係」が築けていれば、

辞める前に本音や悩みを打ち明けてもらえたかもしれません。

逆に「壁を感じる」状態では、言葉を交わしていても距離は縮まらず、

最後に「退職します」と告げられるだけになってしまいます。

その部長さんには

「今回のように2人でお話しがしにくかったら、私を交えて3人で雑談でもしましょう」

とお伝えしました。

やはり、人と人との距離感は大事――。

日常の小さなコミュニケーションの積み重ねが、

その差を生むのだと改めて感じます。

だからこそ必要なのが「承認」と「対話の習慣」です。

承認とは、大げさに褒めることではなく、

相手の存在や行動をきちんと認めること。

「見ているよ」「気づいているよ」

という小さなサインが、相手の心を開きます。

また、定期的な対話を通じて

「壁があるのでは?」と感じたときにこそ、

一歩踏み込んでみる勇気が大切だと感じます。

それが、離職を防ぐ予防策になったりします。

“ワンちゃん、ネコちゃん、ハムちゃん”のように、

自然と親しみを込められる関係性をつくるために、

承認と対話の力をもっと磨いていきたいですね。

…ただし現実の職場で「○○ちゃん」と呼ぶのは

セクハラと受け取られることもあるので要注意(^.^)

自己認識と他者認識のギャップがチームを強くする「持ち味発見ワークショップ」

先日、パソコンのマウスの動きが悪くなったので、

新しいマウスを購入しました。

それがこちらです。

↓↓↓↓

https://amzn.asia/d/2yp7oYa

エレコム マウス ワイヤレス (レシーバー付属) トラックボール 大玉 8ボタン チルト機能 ブラック M-HT1DRXBK

見た瞬間に「なんだこれ!?」と思わず声が出てしまうような異様な形。

まるでエイリアンの心臓のような、不気味ささえ漂います。

ところがこのマウス、実は普通のマウスとは全く違う動きをします。

本体を動かすのではなく、中央の「ボール」を指で転がしてカーソルを動かすのです。

なので、机の上が書類や資料でいっぱいで、マウスを動かすスペースがない…

そんなズボラな方にはまさにもってこいの一品です笑

しかも、フリーのボタンが複数ついていて、好きなショートカットを登録可能。

私は「コピー」「ペースト」「エンター」を割り当ててみましたが、

作業効率が一気にアップしました。

このマウスだけで仕事が完結してしまう感覚です。

ただ一つ、使ってみて困った点が…。

小さなボタンや細かい位置にカーソルを合わせるのが意外と難しいのです。

ボールを微調整しながら合わせるのですが、上手くいかなくて時々イライラすることもあります。

とはいえ、新しいツールは「慣れ」も大事。

しばらくはこの不思議なマウスを使いこなしてみようと思っています(^.^)

さてさて、

先日、クライアント企業様で「持ち味発見ワークショップ」を実施してきました。

これは自分の「持ち味=強み」を仲間から発見してもらい、

それを自分自身の成長につなげていく研修です。

面白いのは、必ずしも想定通りにならないこと。

「これが自分の強みだ!」と思っていたのに、周りからはそう見えていなかったり…

逆に「そんなところを評価されてたの?」と驚きがあったり…

そんなギャップから、新しい気づきや学びが生まれるのです。

みなさんもこんなこと、ありませんか?

・一生懸命やっているのに「そこは評価されていなかった」と知って落ち込む。

・何気なくやっていたことが「すごく助かってる!」と感謝されて驚く。

・自分の強みを活かしているつもりが、実は“独りよがり”になっていた。

実はこれ、誰にでも起こる自然な現象なんです。

なぜなら「自分が思う自分」と「周りが見る自分」は必ずしも一致しないから。

このワークが力を発揮するのは、こんな理由があります。

・自分では気づかない強みが見える(仲間の目線=ジョハリの窓)

・強みを活かす方が成果や幸福感につながりやすい(自己効力感)

・お互いを認め合う空気ができると、安心して発言や提案ができる(心理的安全性)

つまり、ただの“褒め合い”ではなく、根拠のある組織づくりの仕掛けなのです。

職場での取り入れ方としては

・具体的に伝える:「優しいね」ではなく最後まで話を聞いて要点を整理してくれるね」に言い換える

・小さな習慣にする:朝礼でGood&Newsの発表者に一言フィードバックをする

・次に活かす:発見した強みを「どの場面で使うか」を考えてみる

など仕組み化していくとより効果的になります。

「持ち味発見ワークショップ」は、“強みを見つける” → “取り込む” → “仕事で使う”

という流れを自然に作れる研修です。

みなさんの職場でも、こんな“気づきの循環”をつくってみませんか?

きっと、働く一人ひとりのやる気とチームの力が一段と高まりますよ(^.^)

承認がない職場はこうなる

先日、東京から帰省していた長女が再び東京へ戻っていきました。

にぎやかで楽しい日々が過ぎ、

ポッカリ穴があいたようで少し寂しい気持ちになります。

毎度ギターの話しばかりで恐縮ですが

長女に改めて「16ビートのストローク」のコツを聞きました。

「ダウンのときはピックの右側を当てる。アップのときは逆に左側を当てる感じでストロークするんだよ」

とのこと。

「はぁ?そんな方法、ギター教室の先生から習ってないぞ!」

と思わず逆ギレしそうになりましたが、

試してみると――なんとビックリ!

これまで苦戦していた16ビートが、

驚くほどスムーズに弾けるではありませんか。

後日ギター教室の先生に

「これって邪道ですか?」

と確認したら、

「うんにゃ、それ、みんなやってるよ」

とあっさり。

「なんで最初に教えてくれなかったの!」

…とは言いませんでしたが、やや憤りを感じました笑

今回の出来事から改めて感じたのは、

「壁を感じたときは素直に先人から学ぶことが大事」 ということ。

たとえそれが――娘であっても(^.^)

さて、先日ですが、

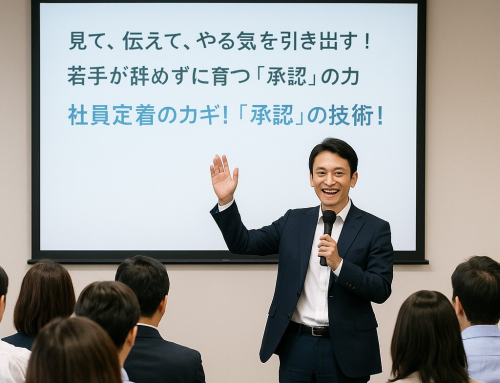

~見て、伝えて、やる気を引き出す!若手が辞めずに育つ「承認」の力~

【社員定着のカギ!「承認」の技術!】

という「承認」にフォーカスしたセミナーを実施してきました。

人が辞める理由のトップは

「職場の人間関係」

給与や残業よりも

「人との関わり方」が決定打になるケースが多いのです。

実際、現場でもこんな光景…

見たことありませんか?

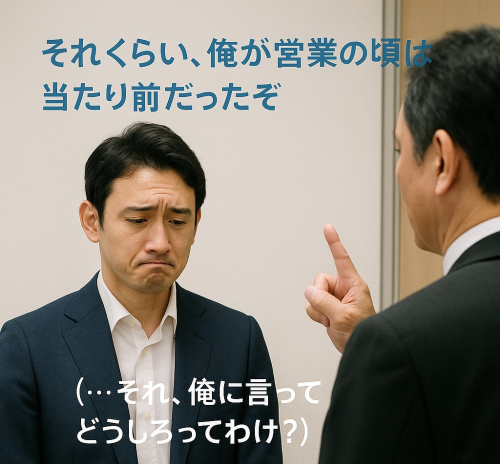

【あるある①:「昔はもっと大変だった」上司】

営業部の山田さん。

粘り強い交渉の末、大口契約を獲得!

意気揚々と上司に報告したところ――

上司:「それくらい、俺が営業の頃は当たり前だったぞ」

山田さん:(次も頑張ろうって気持ちが一気に冷めたわ…)

せっかくの達成感も、こんな一言でしぼんでしまいます。

今回の契約獲得がどんな意味があるのかを示してあげたいですよね。

【あるある②:褒め方が雑すぎる】

経理の佐藤さん。

時間をかけて細かい数字を丁寧にチェックしてくれたのに――

上司:「おー、いいね!」

佐藤さん:(…何が“いい”のか全然わからないんですけど…)

雑な一言では

「ちゃんと見てくれてない感」が残ってしまいます。

承認はただの「ほめる」とは違います。

公式は

「事実+意味付け+Iメッセージ」

【 山田さんの場合】

事実:「大口のお客様との契約をまとめてきてくれたね」

意味付け:「これでチーム全体の数字が一気に上がったよ」

Iメッセージ:「私は本当に頼もしいと感じたよ」

【佐藤さんの場合】

事実:「決算の数字を丁寧に確認してくれたね」

意味付け:「そのおかげで安心して処理を進められるよ」

Iメッセージ:「私はすごく助かったよ」

この2つの例から言えるのは、

承認は「相手の行動や成果をちゃんと見ている」というサインということ。

今回のセミナーには15名の方にご参加いただきましたが

アンケートでは

「承認の技術を取り入れて部下のモチベーションアップにつなげたい」

「ロープレを通じて承認される側の気持ちがよく理解できた」

「部下の正確な情報を集めないと承認できないことに気付いた」

といった声が寄せられ、大変好評でした。

「承認」という言葉は一見抽象的ですが、

実際に言葉のかけ方を学び、ロープレで体感すると、

「これなら職場ですぐに使える!」と皆さんの表情が変わっていくのが印象的でした。

承認とは

「小さな行動を見逃さず、意味を添えて伝えること」

その一言が社員の自己肯定感を育み、やる気や定着率に直結します。

これからのリーダーに求められるのは――

【ちゃんと見て、意味を添えて、気持ちを伝える】

ことです。

ぜひ皆さんも普段から意識してみてください(^.^)

カスタマーハラスメントセミナーが盛り上がったワケ

先日、東京で暮らす長女が帰省してきました。

久しぶりの再会を喜ぶ間もなく、

早速ギターの16ビートのストローク奏法を

レクチャーしてもらうことに。

ところが――ここで衝撃の事実が。

長女はピックの弦にあてるべき先端部分ではなく、

なんと本来握る方の“角っこ”を弦に当てて弾くという、

独特かつ斬新なスタイルで演奏していたのです。

「なんじゃこりゃ!」

と心の中で叫びつつも、とりあえず挑戦。

しかし、慣れない方法で

上手くいくはずもありません…

やはり王道のフォームを地道に練習するのが

上達の近道だと痛感しました。

それでも、ひとつ嬉しい出来事が。

練習の成果か、長女から

「コードチェンジが上手くなったね!」

と褒めてもらえたのです。

ギター歴10年の長女から見れば

まだ半年もやっていない私のスキルはまだまだでしょうが、

それでも認められる瞬間というのは嬉しいものですね(^^)

さてさて本題です。

先日、カスタマーハラスメント(カスハラ)セミナーを実施したところ、

おかげさまで予想以上に好評でした。

でも正直に言うと…

カスハラやセクハラ、パワハラの研修って、

世間的には「つまらない」部類に入ることが多いんです。

理由は簡単。

内容が当たり前すぎて

「自分には関係ない」と思われがちだし、

出てくる事例も現実味がなくてピンとこない。

しかも講義は一方通行になりがちで、

最後は厚労省の定義や過去判例をもとにクロかシロか判定して、

「やってはいけない対応」を覚えて終了。

法的知識は増えるけど、心のエンジンはかからない…

そんな研修になってしまうわけです。

そこで私が大事にしているのは、

「ハラスメントは理想の職場の実現に対しての最大の阻害要因」

という視点。

まず受講者に

「自分の会社をどんな会社にしたいですか?」

「社員が【ここでずっと働きたい】と思える会社ってどんな会社ですか?」

というワークをします。

すると、みなさん少し照れくさそうにしながらも、

しっかり理想を言葉にしてくれます。

そして、その上で

「じゃあカスハラはその理想にどんな悪影響を与えるでしょう?」

と投げかけると、急に空気が引き締まり、

アンテナがピンと立つのです。

さらに、場をあたためるためにこんなワークもします。

「あなたの記憶に刻まれたカスハラ体験は?」

と自分の過去を振り返ってもらったり、

「この会社、カスハラ対策バッチリ!どんな会社?」

「この会社、カスハラ対策ボロボロ…どんな会社?」

という“大喜利”もどきの問いかけをします。

これ、意外と盛り上がるんです。

笑いが出ると場が一気に和み、

自分の価値観を言葉にできるし、

他の人の意見を聞いて「なるほど!」と視野が広がる。

気づけば、参加者同士が自然に

コミュニケーションを取っているんです。

そして一番響くのは、やっぱり講師の実体験。

私が過去に受けたカスハラや、

逆にカスハラしそうになった瞬間の話を、感情ごとお伝えします。

笑える話もあれば、思わず

「それはきつい…」

「上司はなにをやってんだ!」

と眉をひそめる話もあります。

こういう生々しい感情の共有こそ、

「カスハラを受けるとどんな気持ちになるのか」

「カスハラしそうな人はどんな心理なのか」

をリアルに伝えられる瞬間なんです。

結局のところ、ハラスメント研修を

「つまらない」で終わらせないためのコツは3つ。

①理想の職場像を描かせること

②参加者の経験や意見を引き出すこと

③そして講師の生の体験を惜しまず話すこと

この3つを押さえるだけで、

研修が「法律や判例、定義の勉強会」から、

「職場を変える作戦会議」に変わります。

ハラスメント対策は守りではなく、

職場をより良くするための成長戦略だったりします。

「これなら自分もできそう」

と受講者が感じた瞬間から、

その職場は良い方向に動き始めていると言えるでしょう。

ということで、

カスハラ研修など検討中の皆様、

面白い内容をご提供しますので、ぜひ私を講師に推薦してください(^.^)

昼飲みに2日連続召喚された男の末路

今日は、ちょっとピンチなお話。

今、この原稿を書いているのは月曜の朝。

毎週月曜日の正午に配信しているこのブログ、

約2年半、一度も欠かさず続けてきました。

誰かに怒られるわけでも、

遅れたら損害が出るわけでもありません。

ただ、自分との約束だからこそ守りたい。

それだけに、

今こうしてギリギリで書いているのは珍しい事態です。

事の始まりは土曜日にさかのぼります。

その週は仕事が立て込み、

「土曜の夜にブログを書こう」

と思っていました。

そんな土曜日の午後2時過ぎ、スマホが鳴ります。

ご無沙汰していた税理士の先生からの着信。

「今から佐賀駅で飲むんだけど出てこれる?」

ブログを書かなければいけなかったので

一瞬だけ迷ったものの、

「はい、今から行きます!」

と即答。

結局、15時から夜までしっかり飲むことに。

そして翌日曜日。

やや二日酔いの頭で起床。

コーヒーを飲みながら

「今日は絶対ブログ書くぞ!」

と気合いを入れた、その時――またもや着信。

相手は、昔の合唱団仲間。

「今から昼飲みするんですが、佐賀駅まで来れますか?」

前日のデジャヴのようなお誘いです。

「うわ、ブログが書けない…」

「俺の肝臓は耐えられるのか…」

などと考えるも、

これもまた、久々すぎて断れず、

「行く!」

こうして前日飲んだばかりの佐賀駅に再び到着。

昼間から笑って飲んで、気づけば夕方。

もちろん、その時点で文章を書く気力はゼロ笑

むしろ、

「これはもうブログ妨害工作だな」と思い、

逆にネタにしてやろうとすら考えていました笑

そんなわけで、

今、月曜の朝に慌ててキーボードを叩いています。

やっぱりブログは1週分のストック必須ですね。

ギリギリだと何が起こるか分かりません。

そして最後にひとこと――

飲みに誘ってくださる皆さま、

せめて前日、いや…譲って集合2時間前にご連絡いただけると助かります笑

ということで、

次回はちゃんと計画的に書きます…たぶん。