ブログ

【スラムダンク】から経営理念を作る3つの目的を考察する~その1~

先日ですが、経営者向けに「経営理念策定セミナー」を実施してきました!

18名もの経営者に参加いただき、

大いに盛り上がりました(^^)

経営理念を、

あまり熱量をかけず作っている経営者が

まあまあいらっしゃるようです。

「経営理念的な想いはあるけど言語化していないし、社員にも伝えていない」

という経営者も多いです。

「先代の社長が作った立派な経営理念が額縁に飾られているけど、社員の誰もその存在を知らない」

こんな会社もあります。

ただ、そんな会社であっても、

立派に社会に貢献している事実があるので、

特に問題が起こっているわけではありません。

じゃあ、なんで経営理念を作るんでしょう?

経営理念は、実現したい目標であり、

大切にしたい価値観であり、

日々果たすべき使命感だったりします。

作る目的として大きく3つあると思っています。

①すべきことを明確にし、方針がブレないようにする

②競合他社と比較したときの自社の優位性を発信する

③経営理念に共感し実践できる社員を育てる

これを次回のブログから

みんな大好き「スラムダンク」のエピソードから

解説したいと思います。

もう30年以上前のマンガなんですが、

今も色あせず皆の心に残っていたりします。

「インターハイの優勝校はどこなのか?」

という考察がネット上では今でもなされるほどです。

私も当時に影響を受けて、

高校時代のお昼休みは

バスケばっかりやっていました。

(部活は柔道部でしたが…)

授業前の早朝に

クラスメンバーでバスケをしていたところ、

担任の先生に見つかってしまい

「お前たちは成績が悪いくせしてなにやってんだ!」

とビンタされたことを思い出します笑

ということで、

次回のブログもお楽しみに(^^)

【送別会理論】に次ぐ【2次会理論】とは?

先日ですが顧問先の建設会社で、

新卒の新入社員4名に向けて

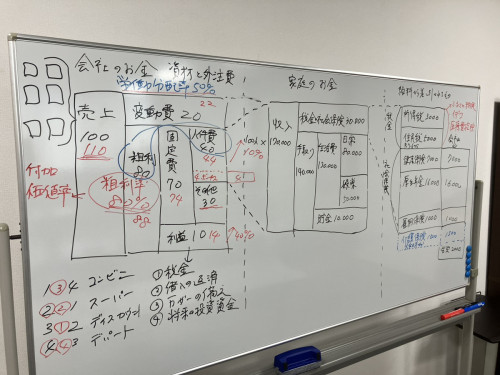

「会社のお金、家庭のお金、社会保険の勉強会」

を実施してきました!

7年前より毎年1回、

新入社員向けに実施しています。

自分で言うのもなんですが、

この勉強会は世の中のことを何にも知らない若い時に

私自身も受講したかった笑

社労士になって初めて給与計算を代行した時の

給与計算ド素人だった私にも聞かせてあげたい笑

・給与から天引きされている謎のお金の正体

・天引きされるお金を少しだけ減らす方法

・自分に万が一のことが起こったときの社会保障

・家計のお金を増やすには?

・会社のお金の流れを知る

・なぜ利益が大事なのか?

・会社はどうやったら給料を増やしてくれるのか?

・人件費が10%アップする意味

約2時間、クイズとお絵描きと、

ちょっとした解説と、自分の経験談をするわけですが、

受講した新入社員は

「会社の大事なこと」

「生きていくうえで大事なこと」

の両方を学べたんじゃないかと思います。

約2時間かけてホワイトボードに

受講者と一緒に図を書きながら進めていくスタイルのなので、

理解もより深まるようです。

顧問先からも

「この話、他で絶対聞けないし、

これから先も聞くことがないだろうから、

絶対に忘れないでね」

と新入社員に伝えてもらうなど、

相当高い評価をいただいていて、

とても嬉しく思います(^^)

これからも、研修を通じて、会社とそこで働く社員さんたちが

豊かになれるお手伝いをしきたいなと思います(^^)

さて、話は戻りますが

前回のブログで「送別会理論」についてお話をしました。

「送別会理論」とは

送別会でなされるお別れの言葉による最高のフィードバックを

そもそも送別会でするのは遅すぎる、

毎日が送別会のつもりで仲間にフィードバックしよう

という理論です。

今日は【2次会理論】についてお話しをします。

送別会が終わると

次は2次会ですね(^^)

2次会に行くメンバーはおおよそ決まっています。

それこそお酒好きか、

仲間と一緒にいるのが好きなメンバー、

割とコミュニケーションを取ったり、

語り合うのが好きなメンバーです。

2次会ではどのような会話が繰り広げられるのか?

それは、会社の未来について熱く語ったり、

会社やチームの改善点について意見交換したり、

時には後輩にダメ出しをしたりです。

しかし、

2次会までは記憶が薄っすらと残っていたりしますが、

3次会まで行くと酔いが回り過ぎて

そこでの会話のほとんどを翌日忘れていたりします。

仮に2次会や3次会の会話内容を覚えていたとしても、

次の日のシラフの時には、

今さら会話の内容を掘り起こして議論するのも気恥ずかしいので、

その内容に触れるようなことはわざわざしません。

何が言いたいのか?

それは、2次会(3次会も含め)は

会社にとって、チームにとって

けっこう大事な会話をしているのに、

本当に伝えたいメンバーがあんまり参加していない、

つまり、

「良質なコミュニケーションが限定されたメンバーでしか行われていない」

ということです。

更に言うと

翌日には、その会話内容について

「気恥ずかしい」

もしくは

「覚えていない」

という理由で掘り起こされることがない、

つまり、

「振り返りがなされない」

ということです。

「良質なコミュニケーションが限定されたメンバーでしか行われていない」

「振り返りがなされない」

言い換えると

「多くのメンバーと良質なコミュニケーションを取り、

振り返りまでしっかりしましょう」

これが私の言う【2次会理論】です

本当は

送別会並みのフルメンバーで、

2次会(3次会も含む)並みの熱い議論を行い

間を置いて議論内容を振り返る、

これを通常の勤務時間中にやるのが理想だと思っています。

まあ、そんな真面目なことを言い出すと

「飲み会は無駄なのか?」

という話になってしまいますが、

気の置けない仲間と、

楽しく充実した時間を過ごすことは、

ストレス発散、モチベーションアップにも繋がるので

とても意味のあることですし、

私も飲み会は大好きです笑

ということで、

先月参加した送別会、2次会、3次会を通じて

気付いたことをお伝えしました(^^)

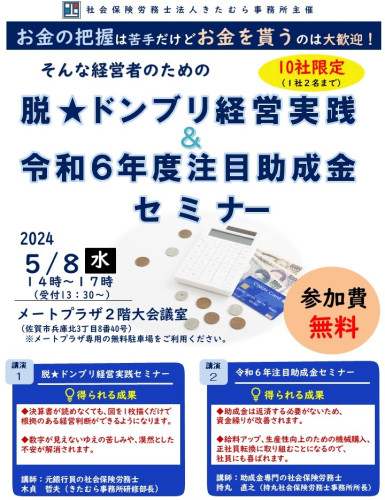

令和6年5月8日(水)14時~17時【脱ドンブリ経営実践&助成金セミナー】開催!

令和6年5月8日水曜日に、

「決算書なんて読めなくても大丈夫!脱ドンブリ経営実践セミナー」および「令和6年注目助成金セミナー」

を開催することとなりました!

お申込みご案内ページ

https://saga-syaroushi.com/reservation/event/detail/23281

昨年8月にもこの「決算書なんて読めなくても大丈夫!脱ドンブリ経営実践セミナー」を実施したところ、

経営者、金融機関支店長、医療法人理事長、飲食店経営者など合わせて8名ものクライアント様にご参加いただき、

以下のような評価をいただくことができました。

「決算書の分析が苦手だったが、教わった方法なら無理なく分析できそう」

「根拠のある売上目標の立て方がわかった」

「労働分配率の本当の意味が図を描くことで理解できた」

「利益がなぜ大事なのかを社員に上手く説明できていなかったが、順序立てて丁寧に伝える工夫が必要だと感じた」

「むやみに給料をアップできない経営者側の事情を、これなら無理なく社員に説明できそう」

本セミナーは、次のようなことでお悩みのクライアント様に受講をお勧めします。

・ドンブリ経営で今までは上手くやってきたが、これからはしっかりと経営の勉強をしたい

・2代目経営者として数字の勉強をしているが、正直難しくて挫折しそう

・これから創業を予定しているが、金融機関と上手く交渉できるか心配

・社員に売上や利益の大切さを伝えているが、イマイチ反応が薄い

・経営判断の主導権を税理士に握られているので、自分で経営判断できるようにしたい。

ご興味があれば、ぜひ以下のフォームからご参加お申込み下さい。

https://saga-syaroushi.com/reservation/event/detail/23281

また、今回は「会社のお金」をテーマとしていることから、

令和6年注目助成金セミナーも同時開催することとなりました。

助成金は返済義務がないお金ですので、上手く活用することによりキャッシュフローも改善にも繋がり、

また人材不足や業務の効率化にも寄与するものです。

一方で、助成金も多くの種類があり、

「どの助成金がが貰いやすいのか?」「自社に合う助成金はどれなのか?」

というような疑問もあるかと思います。

そこで今回のセミナーは3つの助成金に絞って、

助成金に特化した社労士が令和6年度注目助成金として解説いたします。

知っていて損することはない内容ですので、ぜひご受講いただきたいと思います。

ご興味があれば、ぜひ以下のフォームからご参加お申込み下さい。

https://saga-syaroushi.com/reservation/event/detail/23281

以下の詳細をご案内申し上げます。

【「決算書なんて読めなくても大丈夫!脱ドンブリ経営実践セミナー」&「令和6年注目助成金セミナー」】

【日時】

令和6年5月8日水曜日:14時~17時(受付13時30分~)

【参加費】

★無料★

【定員】

限定10社(1社2名まで)

【対象者】

経営者、経営幹部、人事部長、総務部長等

【場所】

メートプラザ2階大会議室

〒849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北3-8-40

【駐車場】

メートプラザ隣接の無料駐車場をご利用下さい。

皆様の積極的なご参加をお待ちしております(^^)

お申込みご案内ページ

【送別会理論】とは?

皆さん、「送別会理論」ってご存知でしょうか?

少しお話しをしながら解説しますね。

3月末の話ですが、

私が支援している企業に勤務している社員が退職されるとのことで

送別会に参加してきました。

退職される社員さんに向けて、

寄せ書きのプレゼント、

そして社員代表からお別れの言葉、

そして経営者から今までの功績についての感謝の言葉が

伝えられました。

退職される社員さんは、

とても感激され、

これからのモチベーションとして

もらった言葉を胸に刻んだようでした。

その時ふと自分のことを思い出しました。

銀行員時代、

7年半勤務した銀行を辞めるときに

同じように寄せ書きの色紙、

同僚や先輩からの励ましの言葉、

上司からお褒めの言葉をいただきました。

それらの励ましの言葉やお褒めの言葉を聞くと

モチベーションが上がったわけなんですが、

ふと

「俺、今日でこの銀行辞めるんで

明日から出勤しないんだけど、

この上がったモチベーションは

どこへ向ければいいんだ?」

と思ったんです。

まあ、これからの自分の

新しい次のフィールドで

そのモチベーションを発揮すればいいだけの話なのですが、

せっかくならば、会社を辞めず

良いフィードバックをもらった仲間達と一緒に

これからもその職場で

モチベーションを発揮させたほうがいいですよね?

何が言いたいのか?

それは、送別会は最高のフィードバック場面ではあるものの、

そもそも送別会でフィードバックするのは遅すぎるということです。

このエピソードからお伝えしたいのは

「毎日が送別会のつもりで仲間にフィードバックしよう」

ということです。

これが「送別会理論」です(^^)

辞める日にモチベーションがアップしても、

人材の育成や組織力の向上という点では意味がないということです。

(ただ、退職する方の今後の勇気や励みになるという点では

大きな意味があると思っています)

ちなみに、この「送別会理論」

私が名づけ親ですので

ネット上で検索しても見当たりません笑

話しは戻りまして、

送別会終了後、2次会、3次会と深夜の街に繰り出し

よりディープな話を飲みの席でするようになるわけですが、

「2次会理論」

「3次会理論」

という理論も生まれました笑

それについては、

次回以降のブログを楽しみにしてくださいね(^^)

キャンプの恐るべき効果とは?

YouTubeで私がチャンネル登録している

「伊豆のぬし釣り」

というチャンネルがあります。

お酒マンという方が

火を起こして、

キャンプ飯を作って食べ

ひたすらお酒を飲むという番組です。

私は全くキャンプをしないのですが、

なぜかその動画だけは見いってしまうんですね。

そしてとうとう先日ですが

娘と友人と3人でキャンプに行っていきました。

そのキャンプを通じて

学んだのは

「キャンプは生き抜く力を養う」

ということです。

キャンプ慣れしている人からしたら

「何を甘いこと言ってんだ!」

という感じかも知れませんが、

私からしたらそれくらいのことでした。

火を起こすのも大変、

野菜を切るのも剥くのも大変、

ウォシュレットがないのも大変

真冬に暖房がないまま寝るもの大変

水が冷たいのも大変

もう、不便なことだらけで

悪戦苦闘しましたが、

なんとか1泊2日を生き抜いてきました。

無人島に放り出されたら、

私は生きていけるのでしょうか笑

「創世のタイガ」(原始時代にタイムスリップするお話し)

「自殺島」(集められた自殺未遂者が荒れ果てた無人島で集団で生活するお話)

という漫画を最近読みました。

2冊とも

「人間は自然の中で

どのように知恵を使って生き抜けばいいのか?」

ということが大きなサブテーマにあるのですが、

それをキャンプを通じて身をもって体験しました。

キャンプの話なのに

ややおおげさな感じですが、

私にはなかなかの濃い時間でした。

キャンプの中でもう一つ印象的は体験がありました。

それは

「たき火は人の心を裸にさせる」

ということです。

一緒に行った友人と

たき火を見ながら本音を語り合う、

娘と将来のことについて語り合う、

普段なかなかできないようなコミュニケーションが、

不思議なもので

たき火の前ならできちゃうんですね。

実際に青少年自然の家などに行くと

必ずと言っていいほどキャンプファイヤーがありますが、

キャンプファイヤーには

「参加者の緊張をほぐし、親睦を深める効果」

があるそうです。

私がメインの仕事としている

リーダー育成研修においても

受講者同士のコミュニケーションの時間を

かなり多く確保しますが、

もしかしたら

たき火のシチュエーションには

かなわないかも知れないです。

なんなら

たき火を見ながらリーダー育成研修ができないものかと

考えてたりしています笑

ということで、

今回はキャンプのお話しでした(^^)